A la Replana sin un par...de crampones | Cuentamontes 2009 | Hoy he venido al mundo | Alcamoniya | Desde El Centro | El abrazo | Me gustan los toros

| Renacimiento | Una historia de amistad | Día gris | Peñalara y el esparto levantino | Un sencillo paseo | El árbol que quiso encontrarse con su sombra |

Milagros de cada día | La ruta de los arroyos | La ruta de los arroyos | A la memoria del almendro

El silencio que escucha la palabra

Textos de Elda Pérez

Moneo

******************************************************************************

Renacimiento

Para mi madreHabía venido a este lugar decenas de veces, solo, en compañía, desde el este, desde el oeste, con el almuerzo en la mochila, con las manos en los bolsillos, caminando, haciendo footing… y siempre le había intrigado, durante unos escasos segundos, el cartel que, sobre madera, anuncia la proximidad de un refugio donde guarecerse en caso de lluvia. Pero hay tantas cosas que disfrutar en nuestro entorno y tan pocas probabilidades de lluvia en esta zona que nunca se había planteado seriamente buscar el anunciado refugio, entre otras cosas, porque parecía más una broma de los “montañeros cartelistas” que una posibilidad real de refugio.

De las tantas decenas de veces que había visitado el lugar, más de la mitad habían ocurrido en los últimos meses y lo había hecho con un estado de ánimo difícil de definir por nosotros. Cuando las personas se encuentran en un estado de ánimo similar pueden tomar diferentes caminos: unos deciden organizarse un viaje a la India y vuelven al cabo de un mes imbuidos de una sonrisa beatífica que les dura lo que tardan en deshacer las maletas; otros invierten parte de sus ahorros en una colección de libros de autoayuda y en doctorarse en el viejo arte de la meditación trascendental; otros prefieren sacudírselo de encima saliendo de fiesta con los colegas; de éstos, algunos acabarán olvidando lo que venían a sacudirse, pero se habrán adjudicado una duradera relación con un tal Dionisio, también conocido como Baco, según los ambientes; otros abandonan su trabajo y su ciudad huyendo de sus pesadillas sin darse cuenta de que, por mucho que corran y por lejos que vayan, siempre les acompañará el origen de sus miedos, es decir, ellos mismos; otros, por suerte los menos, dejan de comprender que la vida es el fin en sí mismo, que cada día el sol nos hace el regalo de su presencia y deciden dejar su penoso estado de ánimo colgado de una soga o bajo las ruedas de algún tren. Nuestro protagonista es de ese otro tipo de personas que emprende una cruzada contra las suelas de las botas de montaña y las zapatillas de footing; sabedor de que su espíritu sencillo está lejos de los nirvanas budistas y de las levitaciones orientales, se empeña en desprenderse de las nubes de su alma haciéndolas jirones entre las carrascas y las aliagas.

Así llegó aquí aquel día en que ocurrió el hecho que nos disponemos a relatar.

Sería sobre un medio día de mayo, más caluroso de lo normal, sobre todo después de un largo e intenso invierno, que incluso nosotros recordamos con escalofríos. Le vimos girar en el último recodo de la senda y encarar la pedregosa subida hasta la fuente. Venía, como las últimas veces, solo y sin mochila, síntomas inequívocos de que había decidido hacer la ruta corriendo. Se detuvo unos segundos bajo la confortable sombra del almendro y al cabo decidió hundir sus brazos hasta los codos en el agua de la fuente. Se refrescó la frente y el cuello y dejó resbalar por su cuerpo las frías y reconfortantes gotas. Le vimos buscar con la mirada entre las ramas del pino más grande hasta confirmar la sospecha de una pequeña ardilla entre las ramas más altas. A pesar de la media sonrisa que la amiga ardilla consiguió arrancarle, todavía se le podían adivinar en el rostro restos de nubes del alma que las aliagas no conseguían disolver del todo. Son esas nubes que quedan cuando las cosas no salen como uno espera; cuando los sueños no se cumplen y se quedan en sueños, si no es que se convierten en pesadillas; cuando los otros no cumplen las promesas, ni siquiera las que se hacen a ellos mismos; cuando el sol no calienta los cuerpos aunque los termómetros estallen porque son los cuerpos los que generan su propio frío; cuando las amapolas se vuelven grises; cuando las personas no comprenden por qué la vida es tan dura con ellas sin darse cuenta de que ellas son la vida.

Parece que fue entonces cuando lo decidió. Y hoy todavía se pregunta por qué entonces y no antes o después.

En lugar de volver sobre sus pasos y regresar de vuelta a casa como solía hacer, comenzó a subir por la ladera, por el sendero poco marcado que se dirige hacia donde intuyó que podía encontrarse el anunciado refugio. Lo hizo sin prisa, deteniéndose en cada resalte, sobre cada roca, bajo cada pino y preguntándose por qué no lo había hecho antes, por qué no se había decidido antes a recorrer esa empinada y abrupta senda hacia lo que parecía una sospecha de cueva. ¿No sería ese el refugio al que se refería el cartel?

Dejando atrás la senda y después de una fácil y corta trepada se encaramó a lo alto de un plano de poco más de dos metros cuadrados. Y entonces la vio. Se llame como se llame, refugio, cueva o vagina pétrea, la cuestión es que lo dejó sin habla, suponiendo que en aquel momento hubiera tenido alguien con quien hablar. Se quedó sin habla y más petrificado que el agujero que tenía delante. Y no sabía por qué. Por qué. Se dio cuenta en aquel momento que no dejaba de hacerse preguntas ¿Por qué ahora? ¿Por qué hoy? ¿Por qué estoy petrificado? Se sintió como atrapado entre dos fuerzas opuestas que le mantenían inmovilizado.

Un montón de ideas y de preguntas se agolpaban a empujones en su mente. A la primera de esas ideas la rechazó desde el mismo momento de aparecer porque, de algún modo, molestaba incluso a su propia sensibilidad masculina, pero puesto que ocurrió la contaremos: se vio a sí mismo como un falo de piedra entrando en aquel agujero rupestre y haciendo gozar, con su magia, a las mismísimas entrañas de la Tierra.

Para desprenderse de esa imagen se centró en las fuerzas opuestas que le inmovilizaban, para intentar comprenderlas. Por una parte el deseo de entrar en aquella extraña cueva por motivos diferentes, sobre todo, por la innata curiosidad humana que les hace meter las narices donde no les llaman aunque salgan escaldados y con llagas, para saber cómo era su fondo, su profundidad, su magia…y aparte, por el hecho físico y prosaico de que se estaba quemando vivas la espalda y las pantorrillas bajo aquel sol de justicia; sin embargo había otra fuerza que le impedía entrar. Ante aquella duda, nosotros dudamos también del título de nuestro relato: ¿renacimiento o profanación? Porque la duda de él tenía sus raíces en ese dilema. No se atrevía. No tenía valor. Se le antojaba aquel espacio un espacio, de algún modo, sagrado. Sospechaba que para ser merecedor de aquel refugio debía resolver muchas de las preguntas que le taladraban, no sólo las de ese día, sino también las de los últimos tiempos, las que generaban nubes. Por fin, con la firme promesa, a sí mismo y a la roca, de intentar responder algunas preguntas a la sombra de la piedra, se decidió, no sin reparos, a penetrar en aquel agujero de la tierra.

El primer paso ya fue inquietante, entre otras cosas porque, por respeto, decidió darlo con los ojos cerrados y al apoyarse en las paredes creyó sentir en sus manos, que son los ojos torpes de los videntes, un tacto cálido y mojado.

Llegados a este punto convendría describir físicamente la cueva, sobre todo para liberar a nuestro inocente protagonista de los posibles sambenitos de sátiro y depravado. Se abre un agujero en la roca no más ancho que el ancho de los hombros del habitante que penetre en ella; de aproximadamente un metro y medio desde la base hasta la cúpula, extremos en los que se estrecha ligeramente, y con una profundidad cercana a los seis metros; la textura de sus paredes recuerda la cera fundida, algo así como la roca caliza que el agua ha logrado disolver a base de lustros y paciencia; es una cueva ciega, de fondo redondeado, acogedora, cálida…Ya comprendemos mejor las ideas intrusas y las percepciones de nuestro protagonista ¿cierto? Pues volvamos al relato.

Le encontramos, ya con los ojos abiertos, dando el resto de pasos hasta el fondo de la cueva, donde se instaló como provisional anfitrión de aquella morada de piedra. Sin olvidar su promesa de responder algunas preguntas, se concedió unos minutos de paz reposando despacio su cabeza..., las pétreas paredes le aíslan del mundo…, amortiguan los sonidos que vienen del exterior de la cueva y los ruidos que vienen del interior del hombre…

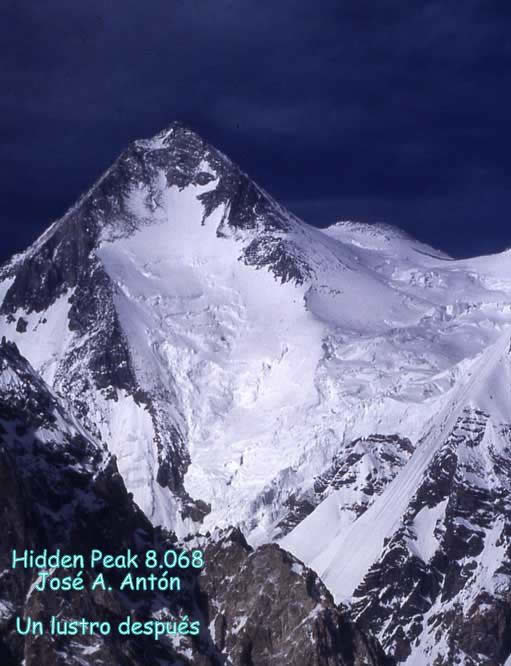

…en algún momento sintió, a través de sus párpados cerrados, que la luz de la entrada se oscurecía, abrió los ojos y comprobó, algo desconcertado, que acudían a visitarle todas y cada una de las personas que hasta el momento habían pasado por su vida. Llegaron sus amigos, desde el más viejo al más reciente; los miembros de su familia, desde el mayor hasta la más pequeña; sus compañeros de colegio, sus maestros; sus compañeros de trabajo; conocidos, vecinos… Entraban en la cueva de uno en uno, porque de más en más no cabían. Entraban, se sentaban frente al anfitrión y por un momento, que nadie sabía calibrar, revivían algún momento grato que ambos habían compartido. Sonreían y el visitante abandonaba la cueva para dejar paso al siguiente.Traían los visitantes recuerdos, vivencias, experiencias que se convertían de inmediato en imágenes ciertas, en escenarios reales donde el suceso ocurría de nuevo para ellos y con ellos. Y así, vimos a nuestro protagonista volver a sentir en la cara el viento frío de la Cumbre del Naranjo de Bulnes; escalar, con la relajación de quién reconoce y acepta sus limitaciones, las decenas de vías de quinto grado que reptan por los alrededores de su ciudad; recorrer la maraña de sendas que se extiende por su valle; le vimos en la cumbre del Poset y en la Arista del Caballo; pudimos sentir el viento, con él y sus amigos, descendiendo en parapente la ladera del Maigmó; galopamos a lomos de Titán las praderas altas del Valle de Tena; cantamos sin rubor en fuegos de campamento y se nos congelaron los pies en el vivac de la cumbre de la Sagra.

Se oyeron pocas palabras aquel día, que por ser breves nos permitimos transcribir aquí. En distintos momentos y con distintas voces, tanto de hombre como de mujer, se oyó decir:

“No darás tropezón ni desatino que no te haga avanzar en el camino”

“No intentes cruzar el puente antes de llegar al río”

“No cambies nunca, ni siquiera por mí”

“No dejes que la melancolía anide en tu corazón”

“Todo pasa, lo bueno y lo malo, pero hay que vivir un día detrás de otro”Algunos visitantes venían con recuerdos claros y puntuales, pero otros traían una caja llena con un batiburrillo de risas y de llantos de cuyo fondo, no sin esfuerzo, conseguían entre los dos sacar algún momento que les hacía sonreír a ambos. Un amigo llegó y, simplemente, se fundieron en un abrazo solidario, no hacía falta más; con otro contempló estrellas fugaces a cámara lenta; cuando vinieron a visitarle un par de ojos azules, a falta de más recuerdos, se sumergió sin pudor en ellos hasta que se encontraron sus almas. Sostuvo en sus manos el recuerdo del libro que alguien le había regalado, cuya dedicatoria rezaba: “Desde esta pequeña cumbre, pido a la energía de la montaña que siempre mantenga encendida la luz que ilumina tu camino. De un aficionado al alpinismo”, y en ese momento y en ese lugar, más que nunca, volvieron a cobrar sentido las palabras.

Hubo más, pero necesitaríamos otra vida para contar todo lo ocurrido. Así que concluiremos diciendo que, después de volver a aprender a leer bajo la limpia mirada de su madre, nadie más entró en la cueva. Hizo un repaso a su memoria y comprobó, con satisfacción, que no había faltado nadie, quizá aquellos a quienes aún no había conocido. Ya solo, se dio cuenta de que aquel desfile de experiencias le había dado las claves para responder a muchas de sus preguntas y comprendió de pronto por qué, hasta ese día, no había sido consciente de la existencia del refugio: todo tiene su momento y su lugar, nada ocurre fuera de tiempo…

…en aquel momento, con un breve y leve espasmo que no supo si era suyo o de la roca, fue consciente de que se le había dormido el pie izquierdo, los músculos de sus nalgas se habían convertido en corcho y un resalte de piedra le estaba taladrando el omóplato derecho. No sabía cuánto tiempo había pasado, él no llevaba reloj y nosotros somos incapaces de calcularlo, tampoco nos importa mucho. El caso es que le pareció sentir una sacudida, como si el fondo de la cueva le empujara al exterior, como si una contracción primigenia le quisiera devolver al mundo. Con un montón de imágenes reconfortantes, con un puñado de recuerdos vivificantes, con una profunda sonrisa que brotaba de su propio centro, se incorporó y salió del agujero de piedra al sol y a la vida. Y entonces tuvo otra visión de sí mismo, pero esta vez se vio como lo que realmente era: un ser humano imperfecto, pero tolerante con sus propias imperfecciones y con las imperfecciones ajenas, capaz de aprender de sus errores y de compartir llantos y sonrisas con otros seres humanos imperfectos como él. Un ser humano renaciendo de las entrañas de la madre tierra como ya lo hiciera otra vez hace…tántos años.Y las nubes se habían dispersado.

******************************

Seguramente el lector, curtido en innumerables aventuras literarias, habrá sospechado, equivocadamente, que nuestro protagonista se quedó traspuesto al amparo de la vieja roca; o tal vez, en algún momento habrá pensado que en el fondo de la cueva crecía algún hongo o planta sospechosa, cuyos efectos pudieran explicar el extraño suceso, sin embargo, nada se dijo en el relato de hongos ni de setas. La pura verdad es la que hemos contado los abajo firmantes, quienes, desinteresados testigos del hecho que aquí se relata, damos fe de que únicamente con todos los sentidos despiertos puede el Hombre renacer.

Firmado: los árboles y arbustos, las flores y las piedras del camino.

Publicado en el libro Cuentamontes 2009

Páginas amigas y |

|||||||||||||||||||||||||

| Amarguillo | Dahellos.com | |||||||||||||||||||||||||

| Cultura montañera | |||||||||||||||||||||||||

| Cuentamontes Certamen Literario | |||||||||||||||||||||||||

| Juan Manuel Maestre | |||||||||||||||||||||||||

| Citas Montañeras | |||||||||||||||||||||||||

| Rutas de montaña | |||||||||||||||||||||||||

| Senderismo en La Mancha | |||||||||||||||||||||||||

| Club Alpino Eldense | |||||||||||||||||||||||||

| Bonifasi y Montañerico | |||||||||||||||||||||||||

| Personajes eldenses | |||||||||||||||||||||||||

| Antonio Porpetta | |||||||||||||||||||||||||

| Florentino Caballero | |||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

El árbol que quiso encontrarse con su sombra Cómo comunicar malas noticias: 1ª lección

|

|

|

Un sencillo paseo

|

Peñalara y el esparto levantino

|

|

|

Hoy ha amanecido un día gris

|

UNA HISTORIA DE AMISTAD

|

|

|

|

|

|

Desde El Centro

|

|

|

Cuando lloran las viñas

|

Hoy he venido al mundo.

|

|

|

|

|

A la Replana sin un par

|

|

|

|

Una mañana de verano

|

|

Para Pepita

|

|

|

De retiro en Penyagolosa

|

|

|

Las heridas de la tierra

|

|

|

|

Felicitación y agradecimiento

|

|

Una mañana de verano | A la Replana sin un par...de crampones | Cuentamontes 2009 | Hoy he venido al mundo | Alcamoniya | Desde El Centro | El abrazo | Me gustan los toros | Renacimiento | Una historia de amistad | Día gris |

Peñalara y el esparto levantino | Un sencillo paseo | El árbol que quiso encontrarse con su sombra | Milagros de cada día |

La ruta de los arroyos | A la memoria del almendro